[특별기획] 제6편. 탄소중립, 왜 목재가 답일까요?

- 날짜 25-11-05 17:31

- 조회수 552회

- 등록된 첨부파일이 없습니다.

본문

Q1. 목재가 탄소중립과 무슨 관계가 있나요?

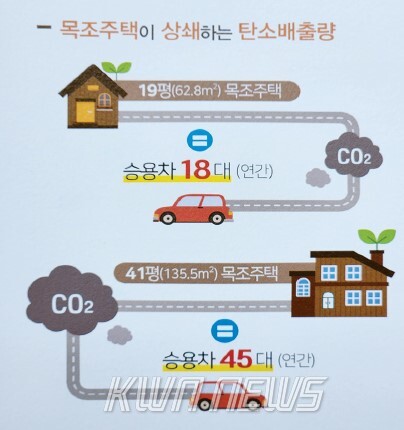

탄소중립은 배출량을 줄이고 흡수량을 늘리는 것을 의미합니다. 나무는 자라는 동안 대기 중의 이산화탄소를 흡수해 탄소를 몸속에 저장합니다. 목재 1㎥에는 약 1톤의 CO₂가 저장된다고 알려져 있습니다. 이 탄소는 건축물이나 가구로 쓰이는 동안 대기 중으로 방출되지 않습니다. 결국 나무를 심고, 자라고, 사용하는 과정 자체가 탄소중립 실천입니다.

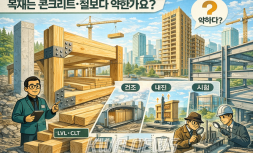

Q2. 다른 재료보다 탄소를 덜 배출한다는 것은 어떤 뜻인가요?

철강이나 시멘트는 생산 과정에서 고온 용융 공정을 거쳐야 하므로 막대한 에너지를 사용하고 이산화탄소를 배출합니다. 반면 목재는 저온 가공이 가능하며, 공정 중에도 탄소를 흡수한 상태를 유지합니다.

유럽연합의 전과정평가(LCA)에 따르면, 목조 건물의 생산 과정 탄소배출량은 철근콘크리트 건물의 30~50% 수준에 불과합니다. 즉, 목재를 사용하는 것은 ‘짓는 과정부터 탄소를 줄이는 건축’입니다.

Q3. 나무는 결국 썩으면 탄소를 다시 내뿜는 것 아닌가요?

그렇지 않습니다. 목재가 오랫동안 건축이나 가구에 사용되면 그 안의 탄소는 수십 년간 안정적으로 저장됩니다. 또한 수명이 다한 목재는 칩·펠릿 등으로 재가공되어 보드류나 바이오매스 연료로 다시 쓰입니다. 이러한 순환 이용을 통해 탄소는 여러 단계에서 유지됩니다. 즉, 목재는 ‘한 번 쓰고 끝나는 재료’가 아니라 ‘탄소를 순환시키는 재료’입니다.

Q4. 선진국들은 목재를 어떻게 활용하고 있나요?

유럽연합은 2030년까지 신축 건축물의 탄소배출을 50% 줄이겠다는 ‘탄소중립건축 로드맵’을 시행 중입니다. 핀란드와 오스트리아는 건축물의 일정 비율을 반드시 목재로 짓도록 의무화하고 있습니다. 일본은 「목재이용촉진법」을 통해 공공건축물의 절반 이상을 목조건축으로 전환했습니다. 이들 국가는 목재를 단순한 재료가 아닌 ‘탄소 저장 장치’로 인식하고 있습니다. 결국 목재는 건축이자 탄소감축정책의 중심에 서 있습니다.

Q5. 우리나라에서도 그런 변화가 가능한가요?

충분히 가능합니다. 한국은 산림 면적이 국토의 63%를 차지하는 대표적 산림국가입니다. 하지만 목재의 대부분을 수입에 의존하고 있으며, 그 과정에서 해상 운송에 따른 탄소배출이 발생합니다. 국산목재를 활용하면 운송단계의 탄소를 줄이고, 국내 산림의 건강한 순환을 촉진할 수 있습니다. 국산목재 이용은 단순한 산업 정책이 아니라 ‘국가 탄소중립의 실질적 해법’이 될 수 있습니다.

Q6. 목재를 많이 쓰면 숲이 줄어드는 것 아닌가요?

오히려 그 반대입니다. 숲을 가꾸고, 자란 나무를 이용하고, 그 자리에 다시 심는 것이 가장 건강한 산림 순환 구조입니다. 이용하지 않는 숲은 노령화되어 탄소 흡수력이 떨어지고 병충해와 산불에도 취약해집니다. 선순환의 핵심은 ‘심고, 쓰고, 다시 심는 것’이며, 그 과정에서 탄소는 흡수와 저장을 반복하게 됩니다.

Q7. 국산목재가 탄소중립에 실제로 기여하려면 무엇이 필요할까요?

무엇보다 건축용 목재제품을 생산할 수 있는 기반 시설투자가 시급합니다. 지금 국내에는 제재·건조·가공·공학목재(CL T·글루램) 생산시설이 충분하지 않습니다. 원목을 가져와도 구조재나 패널로 가공하지 못하면 탄소를 저장할 ‘건축재’로 쓸 수 없습니다. 결국 탄소중립의 핵심은 산림자원 확보가 아니라, 그 자원을 건축용으로 전환할 수 있는 산업기반의 확립입니다. 국산목재가 제재되고, 건조되고, 구조재로 쓰이는 순간부터 비로소 탄소저장 효과가 현실이 됩니다.

Q8. 마지막으로 독자들에게 전하고 싶은 말이 있다면요?

탄소중립은 거창한 구호가 아니라, 우리 일상 속 선택의 문제입니다. 목재를 선택하는 순간, 이미 기후행동이 시작됩니다. 나무는 자랄 때 탄소를 흡수하고, 건축 속에서 또 한 번 지구를 지킵니다. “탄소를 배출하지 않는 재료”가 아니라 “탄소를 저장하는 재료”로서 목재를 바라볼 때, 진정한 탄소중립 사회가 완성됩니다.